●

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{= \left[\begin{array}{c} \int_0^1\phi(\xi)\frac{L^3}{EI} f_yd\xi \\ \int_0^1\psi(\xi)\frac{L^3}{EI} f_zd\xi \end{array}\right] }}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-f3d6e1f672e4ba90ae9b31c279a8532e_l3.png)

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ \frac{1}{||V_R(s,t)||} \left[\begin{array}{cc} V(s,t)-\dot{y}(s,t) & \dot{z}(s,t)\\ -\dot{z}(s,t)& V(s,t)-\dot{y}(s,t) \end{array}\right] \simeq \left[\begin{array}{cc} 1 & \frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)}\\ -\frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)} & 1 \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c69265b2242275612eaa865f4b447916_l3.png)

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{+ \left[\begin{array}{cc} 1 & \frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)}\\ -\frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)} & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} f_{Dv}(s,t) \\ f_{L}(s,t) \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ab809214cf2b562459cd95b425f12869_l3.png)

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ q_a(\tau)= \left[\begin{array}{c} q_{a1}(\tau) \\ \vdots\\ q_{aN}(\tau) \\ \end{array}\right],\ \phi(\xi)= \left[\begin{array}{c} \phi_1(\xi) \\ \vdots\\ \phi_N(\xi) \\ \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b30c392ff6c724f4b08c8d7b9827ec3b_l3.png)

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ p_b(\tau)= \left[\begin{array}{c} p_{b1}(\tau) \\ \vdots\\ p_{bN}(\tau) \\ \end{array}\right],\ \psi(\xi)= \left[\begin{array}{c} \psi_1(\xi) \\ \vdots\\ \psi_N(\xi) \\ \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2e4c15f6fa252b068e0f71555339a0a5_l3.png)

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{D_{qq}^a=[\chi_3\sum_{j=1}^N\int_0^1|v-\dot{\eta}|\phi_i\phi_jd\xi]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-241b8cdd8b6e9aaf13c57a46ff008718_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{D_{qq}^b=[\chi_3\sum_{j=1}^N\int_0^1|\dot{\eta}|\psi_i\psi_jd\xi]_{i,j=1,\cdots,N} }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e8f08ce28177cfbb21d1d507724ff197_l3.png)

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{q_aq_a}=[\chi_4 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{vk}q_{vl}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-80451502f16041f0bbac06fddc8c23c5_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{q_ap_b}=[-\chi_5 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{vk}\dot{q}_{l}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-98e603dd8e3c36879741d03b57b38686_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{p_bq_a}=[\chi_4 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{vk}p_{vl}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-4205b24c7abafe265267f45c15fd55e5_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{p_bp_b}=[\chi_5 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{vk}\dot{p}_{l}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-62eb249d80c1f756ba7c6165efddfe27_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{\cal D}_{qq}^a=[c_1\displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{ak}q_{al}]_{i,j=1,\cdots,N}-c_1I_N}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-43ce9264c264e937f29b5242717b7b5c_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{\cal D}_{pp}^b=[d_1\displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{bk}p_{bl}]_{i,j=1,\cdots,N}-d_1I_N}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d57a70fb955339e4d56e602a8eb94956_l3.png)

●

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{= \left[\begin{array}{c} \int_0^1\phi(\xi)\frac{L^3}{EI} f_yd\xi \\ \int_0^1\psi(\xi)\frac{L^3}{EI} f_zd\xi \end{array}\right] }}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-f3d6e1f672e4ba90ae9b31c279a8532e_l3.png)

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ \frac{1}{||V_R(s,t)||} \left[\begin{array}{cc} V(s,t)-\dot{y}(s,t) & \dot{z}(s,t)\\ -\dot{z}(s,t)& V(s,t)-\dot{y}(s,t) \end{array}\right] \simeq \left[\begin{array}{cc} 1 & \frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)}\\ -\frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)} & 1 \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c69265b2242275612eaa865f4b447916_l3.png)

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{+ \left[\begin{array}{cc} 1 & \frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)}\\ -\frac{\dot{z}(s,t)}{V(s,t)} & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} f_{Dv}(s,t) \\ f_{L}(s,t) \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ab809214cf2b562459cd95b425f12869_l3.png)

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ q_a(\tau)= \left[\begin{array}{c} q_{a1}(\tau) \\ \vdots\\ q_{aN}(\tau) \\ \end{array}\right],\ \phi(\xi)= \left[\begin{array}{c} \phi_1(\xi) \\ \vdots\\ \phi_N(\xi) \\ \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b30c392ff6c724f4b08c8d7b9827ec3b_l3.png)

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ p_b(\tau)= \left[\begin{array}{c} p_{b1}(\tau) \\ \vdots\\ p_{bN}(\tau) \\ \end{array}\right],\ \psi(\xi)= \left[\begin{array}{c} \psi_1(\xi) \\ \vdots\\ \psi_N(\xi) \\ \end{array}\right] }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2e4c15f6fa252b068e0f71555339a0a5_l3.png)

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

for ![]()

![]()

●

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{D_{qq}^a=[\chi_3\sum_{j=1}^N\int_0^1|v-\dot{\eta}|\phi_i\phi_jd\xi]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-241b8cdd8b6e9aaf13c57a46ff008718_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{D_{qq}^b=[\chi_3\sum_{j=1}^N\int_0^1|\dot{\eta}|\psi_i\psi_jd\xi]_{i,j=1,\cdots,N} }](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e8f08ce28177cfbb21d1d507724ff197_l3.png)

![]()

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{q_aq_a}=[\chi_4 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{vk}q_{vl}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-80451502f16041f0bbac06fddc8c23c5_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{q_ap_b}=[-\chi_5 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{vk}\dot{q}_{l}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-98e603dd8e3c36879741d03b57b38686_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{p_bq_a}=[\chi_4 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{vk}p_{vl}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-4205b24c7abafe265267f45c15fd55e5_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{K_{p_bp_b}=[\chi_5 \displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{vk}\dot{p}_{l}]_{i,j=1,\cdots,N}}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-62eb249d80c1f756ba7c6165efddfe27_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{\cal D}_{qq}^a=[c_1\displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^y_{ijkl}q_{ak}q_{al}]_{i,j=1,\cdots,N}-c_1I_N}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-43ce9264c264e937f29b5242717b7b5c_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{{\cal D}_{pp}^b=[d_1\displaystyle\sum_{l,k=1}^NS^z_{ijkl}p_{bk}p_{bl}]_{i,j=1,\cdots,N}-d_1I_N}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d57a70fb955339e4d56e602a8eb94956_l3.png)

5. おわりに

当分科会、大学国際戦略分科会(第1分科会)は6回開催された。

第1回では、当分科会の目的を、次のように定めた。

「8大学は,『国際戦略本部強化事業』[33]の中で,それぞれの国際戦略本部を設置している。どのような大学国際戦略のもとで,どのような工学系人材育成の方策を計画・実施しているかを調査し,工学系部局における優れた国際展開モデルを模索する。」

また、東北大学准教授・米澤彰純先生をお招きして、「知の大競争時代とは?―理念と現実―」についてご講演をお願いし、次のコメントをいただいた。

「頭脳循環の議論、とても大切だと思います。ぜひ、八大学それぞれが、それぞれの個性を活かす形で、大学発の戦略を立てていただくことが、学生にとっても喜ばしいことだと思います。」

第2回では、国際共同教育の意義や実施体制について、文献[34]~[40]に基づいて議論した。

第3回では、各大学の国際戦略について議論した。

第4回では、中間報告[41]のアンケート結果(付録参照)について議論した。

第5回では、オープンイノベーション[17]について議論した。

第6回では、当分科会からの提言事項を取りまとめた。

以上の議論に基づいて、工学系部局における優れた国際展開モデルを模索した結果が、本節の内容である。

なお、第4回開催当日、当分科会が企画して、シンポジウム「理工系学部における国際戦略」を開催した。講師は

文部科学省顧問・木村孟氏

政策研究大学院大学・角南篤准教授

東北大学高等教育開発推進センター・米澤彰純 准教授

にお願いした。角南先生と米澤先生には、付録に示すように、中間報告[41]のアンケートにもご回答いただいた。両先生からは次のコメントをいただいた。

『日本と国際社会をむすび、相互に行き来できる人材をそだてるということは、その分、我が国がいままで経験しなかった大規模な頭脳流出のリスクに直面することを意味します。したがって、国際的に魅力的な教育と研究が今まで以上に目に見える形で行われる必要が生じますね。』(米澤)

『日本での産学連携は「シリコンバレーモデル」以外に多様な形態があるので、それらを生かした国際戦略を幅広くとらえること。例えば、産業革新機構など日本版SWFの大学による活用など、新たな取り組みを利用する。』(角南)

社会の仕組みなど変わるはずがないと誰もが思っていたが、2011年になって、ネットの力は社会体制を揺らし始めた。その力は、アナリー・サクセニアン女史の助言

『日本にとっての課題は、企業や金融機関、教育機関の垣根を取り払うこと』

に沿うような影響を与え得るのだろうか。

(文責・第1分科会主査)

参考文献

[1]「日本の大学『ガラパゴス化』」―中韓との連携通じ脱却を―、日経2010/06/14

[2] AnnaLee Saxenian: The New Argonauts — Regional Advantage in a Global Economy, Harvard University Press, 2006

[3] 酒井泰介:「最新・経済地理学」―グローバル経済と地域の優位性―([1]の訳書)、日経BP社、2008

[4]* AnnaLee Saxenian: The New Argonauts, Word into Action, pp.99-110, 2008

[5]* AnnaLee Saxenian: Brain circulation network, 2006

[6]* AnnaLee Saxenian: Global mobility of skill and the competition for

talent,2007

[7] OECD: http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

[8]* OECD:Education at a Glance 2006

[9]* OECD:Education at a Glance 2007

[10]* OECD:Education at a Glance 2008

[11]* OECD:Education at a Glance 2009

[12]* OECD:Education at a Glance 2010

[13] 中国教育部:http://www.spc.jst.go.jp/organization/org_07.html

[14]* 国の人口順リスト:http://ja.wikipedia.org/wiki/

[15]* 国の国内総生産順リスト:http://ja.wikipedia.org/wiki/

[16] 国際化拠点整備事業(グローバル30):http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/index.html

[17]* 内閣府:「オープンイノベーション」を再定義する、2010

[18] 文部科学省:平成21年度版「科学技術白書」―世界の大転換期を乗り越える日本発の革新的科学技術を目指して―、日経印刷㈱、2009

[19]「日本人学生、留学生との競争萎縮」―大学国際化「内向き」に拍車―、教育、日経2011/02/28

[20]* 新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~、2010、http://www.meti.go.jp/topic/data/growth_strategy/index.html

[21] 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI):http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/index.html

[22]「科学立国のつまづき」―既得権残り政策生かせず―、日経2011/02/27

[23]「中国経済の展望」―起業家精神が原動力に―、経済教室、日経2011/02/07

[24] 安田聡子:「外国人高度人材のグローバル移動とイノベーション」―brain circulation(頭脳循環)の世界的潮流にわが中小企業はどう向き合うか―,中小企業総合研究第6号、pp.21-42 、2007

[25] 産業革新機構:http:// http://www.incj.co.jp/

[26] UM-SJTU: http://umji.sjtu.edu.cn/en/?basic_type=93

[27]「加速する大学の国際化」―留学生争奪、新興国熱く―、日経2010/08/15

[28]「留学生アジアで奪い合う」―ライバルは欧米+中韓―、日経産業新聞2010/09/21

[29]「留学生誘致は大学改革で」、インタビュー領空侵犯、日経2008/09/22

[30]* 日本学生支援機構:平成22年度外国人留学生在籍状況調査結果、2010

[31] JUNBA – サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク :http://www.junba.org/index_j.html

[32] 九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター:http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/

[33] 日本学術振興会:「グローバル社会における大学の国際展開について」~日本の大学も国際化を推進するための提言~、研究環境国際化の手法開発(大学国際戦略強化事業)最終報告書、2010

[34]* 米澤彰純:「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第1回 序に代えて― 世界の中の日本の大学教育―

[35]* 米澤彰純: 「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第2回 ダイナミックに変化する中国と日本のトップ大学

[36]* 米澤彰純:「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第3回 AUN/SEED-Netと東海大学

[37]* 米澤彰純:「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第4回 慶應義塾大学と延世大学

[38]* 米澤彰純:「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第5回 豊田工業大学シカゴ校

[39]* 米澤彰純:「世界大競争時代の大学人材養成~国際共同教育の最前線~」、

第6回 早稲田大学―ナンヤン理工大学ダブルMBAプログラム

[40] 渡邊公一郎:九州大学のグローバル30への取り組み、工学・工業教育研究講演会講演論文集、pp.224-225、2010

[41] 梶原宏之:工学系部局の国際戦略の枠組みに関する一考察、工学・工業教育研究講演会講演論文集、pp.226-227、2010

※ []* はネット経由で入手できる電子データまたは当該URLを示す

4 8大学工学系部局の国際戦略

4.1 環境の変化

大学国際戦略分科会が設定すべき戦略を定めるためには、まず8大学工学系部局をとりまく環境の変化を的確に認識しなければならない。1節において、大学の国際化の流れの中で、8大学工学系部局は次のような問題に直面していると述べた。

・世界的な人材獲得競争の下で、優秀な工学系留学生をどう確保するか。

・グローバル経済社会における問題の迅速な解決のためにイノベーションを生み出すことのできる博士課程学生の教育をどう行うか。

ここでは、2節と3節の調査結果に基づいて、これらの問題の背景を分析し、8大学工学系部局が対応すべき環境の変化について述べる。

第1番目に、世界的な人材獲得競争の背景にあるのは、新興国の経済発展に伴う留学生数の急激な増加である。2節でみたように、留学生数は、現時点(2007年)での約300万人が、約15年で2倍の約600万人に増加すると予測できる。また、現時点(2008年)で、最も多く留学生を受け入れている国は米国でその数は約60万人(構成比18.7%)である。これに対して日本が受け入れた留学生数約12万人(構成比は3.8%)である。3節でみたように、現在のグローバル経済社会の成立に、米国が優れた留学生を数多く引き寄せたことが貢献していることを考えるとき、今後、世界的な人材獲得競争の激しさが増すとの認識を新たにせざるを得ない。ちなみに、中国の留学生受け入れ数は22万人、また中国は留学生を最も多く、しかも偏りなく各国に出しており、その数は約50万人である。人材獲得競争の相手として意識すべきは米国と将来の中国である。当然のことながら、大学の一部局である(8大学)工学系部局は、このような留学生の急激な増加への対応を免れない。

ところで、「国際化拠点整備事業―グローバル30(G30)」[16]では、600万人の5%、すなわち30万人を確保したいとの意図から、数値目標30万人が立てられたと聞く。その目的は、次のように掲げられている。

『世界的な人材獲得競争が厳しくなっている状況の下、我国の高等教育の国際競争力の強化及び留学生等に魅力的な水準の教育等を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する環境の中で国際的に活躍できる高度な人材の養成を図ることを目的としています。』

第2番目に、イノベーションの新たな潮流として、内閣府が作成した資料[17]から、次の記述に注目する。

『グローバル市場での競争の激化、消費者ニーズの早い変化に対応するために従来以上の速いスピードでイノベーションを実現することが求められ、従来型の自前主義の閉鎖的方法ではなく、必要となる研究開発能力、技術的知見、人的資源及び資金を広くオープンな市場から調達し、効率的なイノベーションを目指す、「オープン・イノベーション」が世界の潮流となってきている。』

これが意味するものは、3節の頭脳循環に関する調査結果からも、理解できるところである。平成21年度の科学技術白書[18]でも、イノベーションのオープン化・グローバル化に触れている。当然のことながら、技術革新を起こすのに最も近い立場にある8大学工学系部局は、このようなオープン・イノベーションへの対応を免れない。

第3番目に、日本人学生の理工系離れや海外留学を避ける内向き志向が顕著になってきたことが挙げられる。これは、低成長期に入った我国の少子化傾向にあるにも拘わらず、高度成長期の定員規模が今なお維持されているため「大学全入」の状況となり、学生間の競争や切磋琢磨が以前ほどには行われず、学力の低下が目立ってきていることにもよる。このままでは、各産業界への優秀な人材供給が危うくなる。また、東京大学・園田茂人教授は、大学の国際化が日本人学生の内向き志向に拍車をかけているという皮肉な現象を「国際交流のウィンブルドン化」と名付けている[19]。内向き志向は留学試験への合格率が落ちていることも一因と聞く。大学の一部局である(8大学)工学系部局は、このような日本人学生特有の事情への対応を免れない。

4.2 新成長戦略など

【新成長戦略】

現政権は「新成長戦略」[20]を打ち出しており、上に述べた8大学工学系部局を取り巻く環境の変化への対応策として参考になる部分がある。

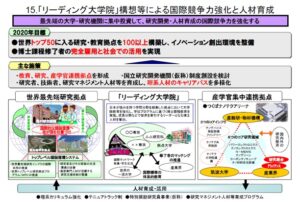

まず「新成長戦略」の15番目に、「『リーディング大学院』構想等による国際競争力強化と人材育成」があり、次の記述がある(図9参照)。

『拠点形成と集中投資により、我が国の研究開発・人材育成における国際競争力を強化する。すなわち我が国が強みを持つ学問分野を結集したリーディング大学院を構築し、成長分野などで世界をけん引するリーダーとなる博士人材を国際ネットワークの中で養成する。最先端研究施設・設備や支援体制等の環境整備により国内外から優秀な研究者を引き付けて国際頭脳循環の核となる研究拠点や、つくばナノテクアリーナ等世界的な産学官集中連携拠点を形成する。また、「国立研究開発機関(仮称)」制度の検討を進める。特定分野で世界トップ50に入る研究・教育拠点を100以上構築し、イノベーション創出環境を整備するとともに、博士課程修了者の完全雇用と社会での活用を実現する。』

図9に、「WPI世界トップレベル研究拠点プログラム」[21]が参照されているが、そのプログラム委員長井村裕夫氏から次のメッセージがある。

『近年、優れた頭脳の獲得競争が激化してきている中で、我が国が科学技術の力で政界をリードしていくためには、優秀な人材のグロバールな流動の「環」の中に位置づけられ、世界中から人材が集まる開かれた研究拠点を作っていく必要があります。・・・ 今後も、これらのWPI拠点がさらなる発展を遂げ、真に世界の頭脳循環のハブとなるような世界トップレベルの拠点として卓越した研究成果を生み出すことを期待し、・・・』

ここでいう頭脳循環は、3節の調査結果を参照すると、どちらかというと留学生の増加を担う新興国とではなく、研究先進国との国際交流を意味しているようである。

図9 「新成長戦略」の第15番目の戦略項目

図10 「新成長戦略」の第8番目の戦略項目

図9において、他に留意すべきは、「リーディング大学院」により、博士課程の更なる強化を求めており、「学位プログラムに基づく」と記述していることである。また、イノベーションの言葉はあるが、起業家精神を育成するような記述は見当たらない。

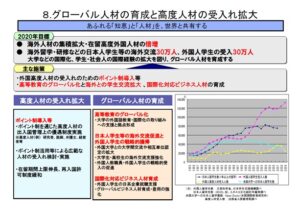

さらに、「新成長戦略」の8番目に、「グローバル人材の育成と高度人材の受け入れ拡大」がある(図10参照)。これより、留学生の増加への対応と、日本人学生特有の事情(内向き志向)への対応がカバーされていると言えるが、8大学工学系部局の使命に則した具体的議論が必要である。

【科学立国のつまづき】

日本経済新聞社編集委員・滝順一氏は、「科学立国のつまづき」と題した記事[22]の中で、次のような指摘を行っている。

『しかし先行する米国との研究開発力の差は縮まるどころか、生命科学や情報技術の分野では逆に広がった。背後では中国や韓国に脅かされる。・・・』

『博士の育成策も破綻している。・・・「大学はお金をかけて育てた若手を即戦力としてだけ利用し、使い捨てにしている」・・・そんな大学院の実態は学生に知られ、博士課程の進学率は減り始めている。』

『産学連携もうまくいっていない。・・・成果主義の波にさらされ・・・「産業貢献を重視すべき工学部でも論文数を競う風潮が定着した」・・・』

大学毎に事情が違うので、これらを追認するものではないが、このような指摘があることには耳を傾けなければならない。特に、先述のG30の目的にある高等教育とは、8大学工学系部局にとっては博士課程教育を指し、そのキャリアパスの設計が求められているといえる。これは学位プログラムの提案において考慮することもできる。

また、同記事には、次の指摘も引用されている。

『一部の政策だけ欧米流をまねても、社会の仕組みが変わらなくては矛盾が生じるばかりだ』(東京大学名誉教授・黒川清氏)

『人や情報が自由に動くグローバル化が進み、中国などのキャッチアップに有利な環境が生まれてきた』(政策研究大学院・角南篤准教授)

一番目の指摘はデリケートな論点(既得権に絡む)を含む。また、二番目の指摘に関連すると思われる、次の報告がある。

【中国成長の源泉=起業家精神】

東京大学・丸川知雄教授は、次の指摘を行っている[23]。

『これまで中国は労働力の豊富さを武器に高い成長を続けてきたが、今後は起業家精神の旺盛さこそが、中国成長の源泉となるであろう。』

GDP2位の座を譲り渡した日本では、新成長戦略に起業家精神という言葉が見当たらない(正確にはPDFファイルで検索をかけると1か所だけ)こともあって、当初は耳を疑わざるをえなかった。しかし、丸川教授の報告内容は、3節で調査した、グローバル社会のイノベーションの仕組みを地で行くものであった。

4.3 国際戦略の一つの枠組

8大学工学系部局が対応すべき環境の変化として、次の3つを挙げた。

・新興国からの留学生の急激な増加

・イノベーションのオープン化・グロバール化

・日本人学生の内向き志向

これらへの対応の指針は、一応、次のように述べることができるであろう。

「8大学工学系部局の高等教育(特に博士課程教育)において、日本人学生と留学生とが切磋琢磨する環境を整え、オープン・イノベーションに対応できる高度なグローバル人材の養成を図る。」

ここで、高等教育とは、8大学工学系部局にとっては博士課程教育であることを是認せざるを得ない。したがって、修士課程教育と学士課程教育は、できるだけ博士課程教育に繋げることが必要となる。

しかし、上の指針の中にどのような戦略的意図を組み込むのか、また世界的な人材獲得競争の相手と目される米国や将来の中国と、WIN-WINの関係を築けるかが問題となる。

3節の調査結果から、次の仮説が立てられていた。

「21世紀のイノベーションは、シリコンバレーを核にした分散的・補完的グローバル・ネットワークの中から、現代のアルゴノーツ(米国で教育を受けた外国生まれの起業家で頭脳循環の担い手)によって生み出される」

以下では、これを受け入れて議論を進める。

そうすると、まず日本の立ち位置を定める必要がある。そのためには、シリコンバレーのITやバイオ分野での実績を考えて、補完的かつ競争優位性のある分野を特定することになる。これは、一般的には、環境・エネルギー分野と言えそうであるが、最終的には、8大学がそれぞれに、または連携した大学(外国の大学との連携も含めて)が特定すべきものである。以下では、特定された競争優位分野と呼ぶ。そして重要なのは、シリコンバレーを核にした分散的・補完的グローバル・ネットワークの中に入れるかどうかである(もちろん入らなくとも良いというスタンスもあり得る)。

次に検討すべきは、博士課程修了生のキャリアパスの設計である。これは日本人学生と留学生とで異なる。また、どのような学位プログラムを準備するかにも関わる。まず、留学生は「現代の日本版アルゴノーツ」(日本で教育を受けた外国生まれの起業家で頭脳循環の担い手)になることが期待される。日本には起業家精神を育む土壌がないと言われているが、そのような土壌を準備できないとまでは言い切れない。大企業の中にも企業内ベンチャーの試みがあるし、また中小企業こそ起業家精神なしには生き残れない[24]とよく聞く。しかし現代の起業家の活動はもっと迅速・自由である。また起業するテーマは、将来母国に貢献できるものであることが望ましく、学位プログラムの編成に留意すべきである。一方、博士課程を修了した日本人学生の就職は、2/3が企業と大学で、残り1/3が「行方不明」と揶揄されている[22]。博士課程では留学生とともに切磋琢磨するのであるから、その繋がりを生かせることが望ましい。

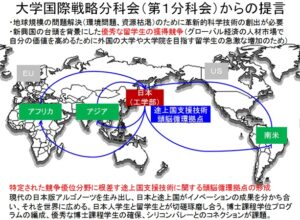

図11 日本と途上国との間の頭脳循環

以上から、留学生向けと日本人学生向けの戦略は表裏一体とし、お互いに切磋琢磨する高度職業人養成のための高等教育(博士課程)の整備が、8大学工学系部局の国際戦略の一つの枠組みとして考えられる(図11参照)。

【留学生向け国際戦略】

「工学分野の基礎教育(学士課程、修士課程)に力を入れている途上国から、相当数の留学生を受け入れる。留学生に、特定された競争優位分野での学位プログラムによる高等教育(博士課程)を通して、博士号を取得させる。彼らには、日本での起業を促す。将来的には、日本との連携を保ちながら、母国での起業を促す。」

【日本人学生向け国際戦略】

「オープン・イノベーションに対応できる高度グローバル人材養成を希望する日本人学生に、特定された競争優位分野での学位プログラムによる高等教育(博士課程)を通して、博士号を取得させる。(特に、シリコンバレーでのアントレプレナーシップの研修を受けさせる。)彼らには、同じ学位プログラムを修了した留学生とともに、日本での起業を促す。将来的には、帰国した留学生の日本における連携先となる。」

これら表裏一体の国際戦略の意図は、現代の日本版アルゴノーツを生み出し、日本と途上国がイノベーションの成果を分かち合い、それを世界に広めることと言える。

4.4 検討すべき課題

8大学工学系部局の国際戦略の一つの枠組みを述べたが、ここでは関連するいくつかの具体的課題を掘り下げてみる。

【博士課程学位プログラムの編成】

㈱産業革新機構・産業革新委員長・吉川弘之氏からの次のメッセージがある[25]。

『人類が遭遇している課題の中には気候変動だけでなく、生物多様性の喪失、資源の枯渇、水問題、食糧問題、新病の発生などの諸問題があり、それらが世界的な人口増加のもとで貧困を解消するという社会的問題と重なって、極めて複雑な難問を抱える時代となりました。また、これらの諸問題に立ち向かうための具体的な行動が全世界で求められる時代が近づいています。』

工学には、人類が直面する諸問題の解決に有用な物作り(解析・設計・生産ツールの提供)を求められている。途上国では生活インフラの整備が将来的な課題であるが、状況に応じて多様な技術革新が必要となる。水問題を取り上げると、たとえば図12に示す文献のように当該分野の研究成果がまとまれば、競争優位性を前面に出した博士課程の学位プログラムの編成ができるであろう。

重要なのは、キャリアパスを考慮した学位プログラムの編成である。そこでは、当該学位プログラムを修了する日本人学生と留学生が起業し、それが将来留学生の母国に将来母国に貢献できるように配慮することが望ましい。

【優秀な博士課程学生の確保】

まず、日本人学生については、オープン・イノベーションに対応できる高度グローバル人材養成の意義とそのキャリアパス(アントレプレナーシップ)の魅力について、十分な説明を行うことが肝要である。これにはオープン・イノベーションの実態に触れさせるなど、それなりの工夫が必要である。

次に、留学生については、工学分野の基礎教育(学士課程、修士課程)に力を入れている途上国から、相当数を受け入れることが肝要である。もし、基礎教育が不十分であれば、8大学工学系部局のカリキュラムの輸出やサテライト・キャンパスの設置が考えられる。たとえば、ミシガン大学は上海交通大学キャンパス内にサテライトキャンパス[26]を開設し、優秀な学生に確保に努めていると聞く(図13参照)。いずれしても米国との人材獲得競争になるので、これまで以上に8大学工学系部局の魅力を高め、広報することが必要がある[27], [28], [29]。

相当数の留学生の確保が必要としているのは、起業支援のために、同胞のコミュニティまたは同窓会の果たす役割が大きい[2]とされているからである。

そもそも8大学工学系部局でどの程度の博士課程留学生の受け入れが可能なのだろうか。専攻分野が学際的となっていることもあって、各大学の個別調査の機会を逃しているが、九州大学の工学系部局の場合、留学生数は、2010年11月時点で、学部=74人、修士=52人、博士=152人、研究生=42人である。

図12 水問題に関わる研究成果をまとめた文献の例

![]()

図13 上海交通大学キャンパス内のミシガン大学サテライトキャンパス[26]

日本学生支援機構の2010年5月時点での集計[30]によると、8大学の留学生受け入れ数は、北大=1162人、東北大=1511人、東大=2772人、東工大=1247人、名大=1501人、京大=1530人、阪大=1662人、九大=1713人、合計13098人である。すべての留学生数141774人のうち、工学分野は22567人(構成比15.9%)であるので、単純にこの構成比を掛けると2082人である。国立大学の大学院と学部の留学生数はそれぞれ24355人と10362人であるので、この割合で8大学の大学院の留学生数を推定すると1460人である。博士課程留学生数の割合を3/4とすると(九大の実績から)、8大学工学系部局で受け入れが可能な博士課程留学生の推定数は1095人、1学年当たり365人となる。10年間で3650人である。これを少ないとみるか多いとみるかの判断は別にして、イノベーション人材として教育できるかが問われている。また、図8で示した台湾へ帰国したハイテク移民数の多さを実感せざるを得ない。

【シリコンバレーとのコネクション】

8大学工学系部局にとって、シリコンバレーはどのような存在で、そのコネクションは強化すべきなのであろうか。言いかえれば、図7のIT・バイオ分野の頭脳循環拠点シリコンバレーを核とするネットワークに、図11の特定された競争優位分野の頭脳循環拠点日本を核とするネットワークを融合すべきかである。

おそらく二つの考え方があって、一つ目はどのような分野もITには深く関わるので融合すべきという肯定的なもの、また二つ目はIT分野とは競合しないので融合する必要ないという否定的なものである。

3節の調査結果によれば、シリコンバレーと同様な(IT・バイオ分野での)頭脳循環拠点を築くことの難しさ、すなわち起業家精神の開放的な生態系(ecosystem)を築くことの難しさが強調されている。イノベーションがIT分野からバイオ分野へ広がっているのであれば、一つの可能性は、特定された競争優位分野が、シリコンバレーを核にした分散的・補完的グローバル・ネットワークの中に入ることである。

実は、8大学の一部は、次の組織を界して、シリコンバレーとのコネクションをもっている。

JUNBA – サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワーク[31]

・大阪大学サンフランシスコ教育研究センター

・九州大学カリフォルニアオフィス

・東北大学米国代表事務所

・東京工業大学バークレーオフィス

したがって、シリコンバレーの流儀を理解させるための海外経験を、日本人学生向け国際戦略の中に、組み込むことが考えられる。

ちなみに、九大では、次の組織を立ち上げ、アントレプレナーシップの教育に乗り出そうとしている。

九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター[32]

ロバート・ファン氏は、九大で学位を取られ、シリコンバレーで起業されている。

3. 調査2:Brain Circulation

本節では、アナリー・サクセニアン(AnnaLee Saxenian)女史による著書「現代のアルゴノーツ ―グローバル経済における地域の強み―」(The New Argonauts – Regional Advantage in a Global Economy-[2])から、8大学工学系部局の国際戦略立案に有用と思われる知見をまとめる。ただし、原著は適宜参照したが、酒井泰介訳「最新・経済地理学 - グローバル経済と地域の優位性」[3]を主に参照させていただいた。以下、引用箇所は『』([3]page)で示した。

3.1 頭脳循環とは

まず、次の記述に注目する。

『今日、能率的で柔軟な電子設備の生産やロジスティックスのあり方を国際的に決めているのは、台湾の専門性の高い半導体産業やコンピュータ関連産業である。わずか600万あまりの国民人口しか持たないイスラエルは、100社以上ものナスダックを上場企業を擁し、米国以外の国で最も多い。インドはソフトウェア開発サービスと業務処理アウトソーシングの担い手として世界をリードし、中国は世界で2番目のIT製造国の座を日本から奪い取ろうとしている。』([3]p.24)

著者は、戦後景気のさなかに貧しい農業経済国だった台湾、イスラエル、インド、中国の「こうした驚異的な発展をどう解き明かせるのか」と問いかけている。

『従来の経済開発の理論によれば、新製品や新技術は先進国で生まれ、進んだ技能や研究開発力が豊かな大市場と結びついて発展する、やがて、製品は日用品化し、生産工程が成熟すると、大量生産はよりコストの低い地域に移管されていく。この考え方では、技術的・経済的周辺国(先進国で開発された技術の「お下がり」が浸透してくるのを待ち受ける諸国)の発展は、先進経済頼りになる。最新の技術や技能は、中核国の企業の研究所か大学の中に秘匿されているから、周辺国は必然的に追従者にとどまる。』([3]p.13)

この経済発展モデル(Core-periphery modelと呼ばれる)では、「かつて技術的・経済的周辺国であった台湾、イスラエル、インド、中国において自前のアントレプレーナシップ(起業家精神)が育っている理由」を説明できないとしている。

そこで、著者は、次の仮説を立てた(著者は仮説という表現は使っていないが)。

『この変化の主役は現代のアルゴノーツという戦後の頭脳流出の落とし子である。頭脳流出が問題になったころには、数多くの留学生たちが、毎年、米国の大学で、科学や工学の学位を取り、その後も米国に留まって、ITという米国産業界きっての高成長分野に入って働き続けた。こうした移民技術者たち(えてして母国を代表する頭脳の持ち主だった)はエスニックな人脈や組織をつくって米国社会に溶け込み、それを支えに仕事や起業で成功した。そしてそんな人脈や組織を懸け橋に、母国にハイテク業界の慣習を移植し、世界的な技術競争図を塗り替えて続けている。』([3]p.26)

米国で教育を受けた移民技術者たちの活躍の舞台は、シリコンバレーだった。

『彼らによって、シリコンバレーと母国のハイテク地域との間に、複雑で分散的な技能、資本、技術の双方向の流れが生み出されている。一方で業界リーダー核との正面衝突は総じて避けている。シリコンバレーは今日、最新技術の最大かつ最も洗練された市場および供給源として、この急速に多様化するネットワークの要となっている。』([3]p.16)

『かつては唯一無比の技術リーダーだったシリコンバレーは、今では、得意分野を絞り込んだ経済地域がつくる補完的でダイナミックなネットワークの核となっている。』([3]p.370)

すなわち、著者が主張するシリコンバレーと新興国との間の頭脳循環(Brain Circulation)を図7に示す。日本やEU諸国は全く蚊帳の外に置かれている。

図7 シリコンバレーと新興国との間の頭脳循環

著者は、日本語版への序文(原英文なし)の中で、本書では次の2点を示したと述べている。以下では、この2点を掘り下げていく。

『シリコンバレーの分散的産業システムがグローバルに広がっている。』([3]p.2)

『現代のアルゴノーツが成功できるのは、母国に協力的なパートナーを見いだせてこそである。』([3]p.4)

3.2 連携の核となるシリコンバレーとは

シリコンバレーの分散的産業システムに関して、次の記述がある。

『シリコンバレーの成長を支えてきたのは起業家精神、分業の発展、オープンな情報交換だった。』([3]p.41)

それぞれに関する記述を集めてみる。

【起業家精神】

まず、起業家精神の重要性を説く次の記述に注目する。

『米国が実業とハイテクで世界をリードし続けているのは、まさに全世界から才能と資本を引き寄せ、世界第一級の技術教育と研究開発能力を維持し、一方で強烈な競争、協調、透明性、そして起業家精神を促しているからである。米国以外に現代のアルゴノーツを生み出せた国はなかった。米国以上に彼らの努力から利益を得た国もなかったし、ハイテク地域における起業家精神の開放的な生態系(ecosystem)を軽視する政策をとったとき、これほど傷つく国もない。』([3]p.22)

しかし、以下の記述は、起業家精神の開放的な生態系の構築は容易ではないことを示している。

『ハイテク起業は、先進国においてさえ局地的な現象にとどまっており、上からの押し付けで作り出せるものではない。「次代のシリコンバレー」作りの試みが失敗し続けていることはその証左だ。研究開発や資本、現代的なインフラを整備して一気にアントレペナーシップ集積を作りだそうとしても、シリコンバレーなどのある共通認識、独自の言葉遣い、経験、自由な情報交換を促す信頼、協調、そして(えてして失敗による)学びや強烈な競争を再現できるものではない』([3]p.27)

『シリコンバレーにおけるアントレプナーシップ・システムの急発展を支えたのは、ベンチャー企業やハイテク会社のニーズを熟知した専門的サービスの提供者―弁護士、銀行家、ベンチャー・キャピタリスト、さまざまなコンサルタント―が充実していたことだった。』([3]p.42)

『シリアル・アントレプレナーで(何度も起業を繰り返す人)でもあるミン・ツーは、次のように語る。「経営は難しいもので、スタートアップ企業がつまづく要因は枚挙にいとまがない。会社を立ち上げるときには、その一割も予測していないものだ。シリコンバレーの強みは、失敗してもそれに学び、再挑戦が許される唯一の場所であることだ。」』([3]p.44)

【分業の発展】

次に、起業家精神が発揮される前提として、分業の発展があることを指摘している。

『戦後の経済成長に乗り遅れた地域にも、起業家精神とチャレンジ精神に基づいて各地がそれぞれに成長する機会がたわわに実っている。今日では生産が細分化し、輸送や通信のコストはどんどん下がっているため、小さな企業でも海外の専門能力、コスト節減の方法、そして市場に手が届くようになっている。』([3]p.14)

『今日、ハイテク市場で最も強いものは、技術革新はどこでも起こせることを心得ている。彼らの成長の方程式は、需給を支配することではなく、専門化を深めて、やはり専門家した会社との間で、距離の遠近にかかわらず、分業体制をどんどん組み替えていくことだ。』([3]p.117)

『技術革新がいつどこから生まれるかわからない分からなくない時代となったいま、モノづくりをするには、普段の仕事の枠や地元のつきあいを超えて、パートナーや経営資源を探し出せるよう、ネットワークを広げなければならない。』([3]p.4)

以下に、分業の具体例を示す。

『1981年に発売されたIBM-PCが革新的とされたのは理由に一つは、もっぱら外注部品でできていたからだ。ハードウェアの部品(CPU、マザーボード、マウス、ディスク・ドライブ、プリンタ他)もソフトウェア(OSおよびアプリケーション)も外注だった。社内の部品部門さえ、外部のサプライヤーと競争することを強いられた。この製品はパーソナル・コンピュータの大衆市場を成立させ、コンピュータ会社、部品や周辺機器のメーカー、アプリケーション・ソフトの会社などが雨後の筍のように生まれた。インテルとマイクロソフトもそんな会社だった』([3]p.52)

『分業化はチップの構成内容供給でも進み、原材料(銅製インターコネクト、絶縁体のシリコン、シリコン・ゲルマニウム、濾過シリコン)、新しい設計や回路(チップ上のシステム、磁気抵抗RAM、ダブルゲート・トランジスタ、カーボン・ナノチューブ・トランジスタ、自己アセンブリ分子やバイオチップ)、製造や組み立て(新式の化学加工処理、集積メトロロジ)、パッケージング処理(フリップチップ、スケール・パッケージング、3Dやシステムのパッケージ化)などの供給が分散化していった。』([3]p.55)

【オープンな情報交換】

さらに、オープンな情報交換に関して、次の記述がある。

『この地域では、多少なりとも公式な職業・技術・業界団体、学友会、標準設定フォーラムや非公式なホビイストのグループが生まれ出でては、企業、産業、分野の垣根を越えての直接交流の機会をもたらしている。こうした団体の中には、特定の具体的な技術や市場機会についての短命なものもあれば、数十年も続くのもある。これらのネットワークは情報の流通を加速させ、場合によっては競合同士の間でさえ、提携や起業を促していく。すると市場機会や資金源、仲間、サプライヤー、顧客、パートナーなどが見つかりやすくなり、良し悪しの評判がすぐに広がり、後進の起業家に手本を示したり、指導したり、足がかりとなる仕事を与えることもできる。』([3]p.51)

結局、シリコンバレーを以下のように魅力的なものとしている。

『シリコンバレーのような分散化した産業システムが持つ適応力は、覇を競うさまざまな実験的事業に資源を供給し続けられる力や、失敗から積極的に学ぶ意欲から生み出されるものだ。』([3]p.381)

『シリコンバレーは、いまも、新しいシステム設計、高度設計、文化横断的なプロジェクト管理、そして第一世代のエンジニアリング調査などをするには、もっとも適した地域だ。』([3]p.385)

『ベンハモは言う。「インターネットが発達しても、なくならかったものがある。そしてそれこそ、シリコンバレーの真価を示している。少しずれた分野の者どうし、わずかに違う視点を持つ者どうしの偶然の出会いや会話から生まれる機会は、かけがえない。どんな高性能なビデオ会議システムを使っても、対面しているときの熱意や興奮は伝わらない、画期的なアイデアとは、えてして情熱的な人々の間で弾む会話から生まれるものだ。数千マイルも離れていれば、そんな出会いは頻繁には起こらないし、直接顔をあわせるときのような激しいスパークは起こらない。」』([3]p.385)

3.3 連携できる地域とは

これまでにシリコンバレーと連携に成功したのは、台湾、イスラエル、インド、中国である。まず、頭脳流出と頭脳循環について、次の記述がある。

『第二次世界大戦後、米国の大学は世界中から優秀な理科系大学院生をひきつけた。1990年代初頭、米国の大学が授与した理科および工学の博士号の40%は、外国生まれの学生に対してのものだった。中でも主流となったのは、東アジアおよび南アジアからの学生で(総計65%)、中国本土(22448人)、台湾(10926人)、インド(9981人)、韓国(9805人)などの出身者だった。1980年代には、一流校である国立台湾大学の卒業生がそっくりやってきたり、栄えあるインド工科大学の工学やコンピュータサイエンスを学んだ学生の大半が留学してきた。』([3]p.65)

『両国(中国、インド)では最も優秀な若者だちを、米国の大学への入学が認められるレベルに達成するよう教育している。』([3]p.67)

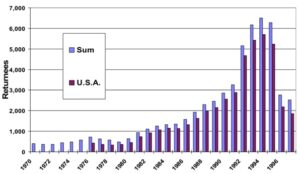

『図8では、1980年代後半から始まった帰国ラッシュが、1992年から1995年までの間にピークを迎え、年間5000人以上もの人数を記録した様子が見てとれる。帰国者たちは、すかさずかつての級友―その多くは政府機関やハイテク会社で重職に就いていた―と旧交を温める一方で、米国で培った人脈も維持した。』([3]p.171)

図8 台湾へ帰国したハイテク移民数(全世界からと米国から)[5]

シリコンバレーと連携できる地域について、次の記述がある。

『こうした環境では、海外の提携先をいち早く見つけ、文化的・言語的障害を乗り越えて複雑な取引関係や協力体制を構築できる能力こそが、貴重な競争力や経営資源になる。米国で働けるだけの語学力や技術力を持った中国人やインド人たちは、民族的職業団体や人脈の手も借りて、新旧の企業との協力関係も結びやすかったし、海外の下請けや顧客にも手が届きやすかった。』([3]p.15)

『とはいえ、すべての周辺国が台湾やイスラエルのようなハイテク起業の中心地になれるわけではない。その最右翼につけているのは、高等教育、とりわけ技術教育に重点投資している国である。アジア、アフリカ、そして南米のほとんどの開発途上経済は、こうした投資ができずにいる。シンガポールやスコットランドなどは技能に不足はないが、発展努力の軸は外資融資に置いているし、イランやロシアのような国は、海外の同胞を呼び戻せるだけの政治的安定性を欠いている。』([3]p.17)

『今日のグローバル経済で強い地域になるためには、地元と遠隔地のノウハウや専門知識を組み替えて、ソリューション、製品、業界などの定義を書き変えなければならない』([3]p.40)

『若者を熱心に教育し、失敗を許し、成功に報い、明日の新しい市場を犠牲にして古くなりつつある昨日の市場を守ろうとする誘惑を克服し、開放的で、多様で、シリコンバレーを生み出したような行動を歓迎する地域だろう。』([3]p.385)

3.4 日本に関して

著者は、日本に関して次のような助言を行っている。

『日本にとっての課題は、企業や金融機関、教育機関の垣根を取り払うこと、そして政府が国内と海外との違いを問わず協力関係を支援するということ。シリコンバレー関係者のような洗練された専門家との協調によって、孤立無援で競争しているだけではおおよそなし得ない革新が可能になる。』([3]p.4)

また、日本の学生の内向き志向についても、次のような根本的理由を述べている。

『多くの先進国、例えば日本やフランスなどは、ハイテク起業を支援する組織作りでは後手に回った。戦後の大量生産システムを一丸となって支えた国家官僚、銀行、大企業らが、そんな変化に抵抗したためだ。さらにこうした国々では才能ある若者にとって魅力ある機会がすでに十分提供されているので、留学して高等教育を受けようとするものがほとんどいないし、いても卒業後すぐに帰国して、一流企業や役所に就職する。そのため、離れた地域の技術や市場とは疎遠になってしまう。』([3]p.17)

2. 調査1:Brain Mobility

本節では、OECDが発行しているEducation at a Glanceから5年分(2004~2008年)の数値データを得て([7]~[12])、留学生数の現状を把握する。

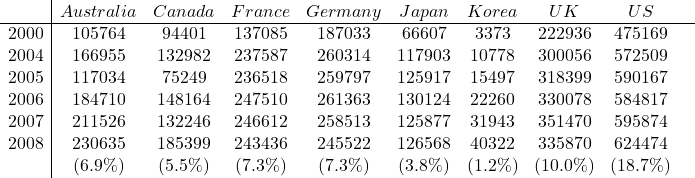

2.1 世界における留学生数の増大傾向

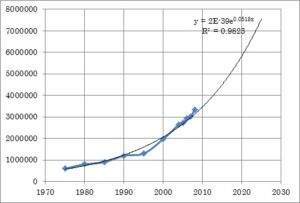

表1に基づく図1は、世界における留学生数の増大傾向を示している。これを指数関数近似したグラフを重ねて描いている。専門家によると2008年9月のリーマンショックに端を発する金融危機の影響のため多少下方修正されるとの見解もあるが、現時点2007年での約300万人が、約15年で2倍の約600万人に増加すると予測できる。グローバル30における数値目標は、我が国はその経済力からして、600万人の5%、すなわち30万人を確保したいという意図があったと言われている。

図1 世界における留学生数の増大傾向(今後は留学生数は5年で100万人の割合で増える)

表1 世界における2000年以降の留学生数

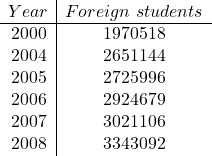

それでは、どの国が多くの留学生を出しているかを調べてみると、第1位が中国、第2位がインド、第3位が韓国である。そこで、表6.2に基づく図6.2に、日本・韓国・中国・インドからの留学生数の推移を示す。これから現時点2008年で、全世界の約15.2%(=51/334)の留学生が中国人であることがわかる。また、韓国は日本の約2倍の留学生を海外に出している。これは、韓国の人口が約4800万人、日本の人口が約1億2700万人であることを考慮すると(表6.4参照)、日本の約5.2倍(=2×127/48)もの留学生を出していることになる。さらに、中国、インド、韓国からの留学生数は増大しているが、日本からの留学生数は減少していることもわかる。

図2 日本・韓国・中国・インドから留学した学生数の推移

(日本だけが減少している、韓国は日本の2倍)

表2 日本・韓国・中国・インドから留学した学生数

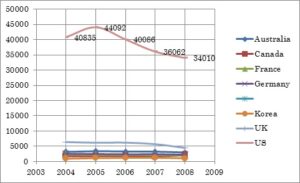

2.2 OECD主要国に留学した学生数の推移

前項で日本からの留学生数は減少傾向にあることを述べたが、これをOECD主要国(オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、英国、米国)に留学した学生数から裏付けてみる。これを表わしたのが図3である。米国と英国への留学生数の減少は明らかである。いわゆる、日本人学生の内向き志向を反映していると言える。

図3 日本からのOECD主要国への留学生数の推移

(米国への留学が圧倒的に多いが減少傾向にある)

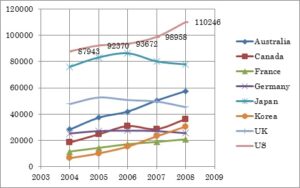

図4 韓国からのOECD主要国への留学生数の推移

(米国と日本への留学が多い)

一方で、韓国、中国、インドからのOECD主要国に留学した学生数の推移を、それぞれ図4、図5、図6に示す。いずれも米国への留学の増加傾向が見られる。

日本やインドからの留学は米国が主であるが、韓国ではこれに英国が加わる。中国は日本やオーストラリアへの留学も多い。

図5 中国からのOECD主要国への留学生数の推移

(米国と日本への留学が多いが全世界に留学している)

図6 インドからのOECD主要国への留学生数の推移

(米国への留学が多い)

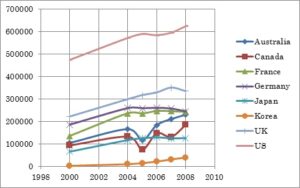

2.3 OECD主要国で受け入れた留学生数の推移

これまで海外に出た留学生数に関して調べてきたが、今度は逆の流れすなわち受け入れた留学生数を調べてみる。表3に基づく図7に、OECD主要国で受け入れた留学生数の推移を示す。これから、最大の留学生受け入れ国は米国であり、その構成比は18.7%である。また、日本の留学生受け入れの構成比は3.8%となっている。ちなみに、中国では、2008年に189の国・地域から前年比14.32%増の22万人以上の留学生を受け入れたのと、中国教育部[13]による広報がある。参考のために、表4に、各国の人口とGDPを示す[14],[15]。本年、日本はGDP2位の座を中国に明け渡した。

図7 OECD主要国で受け入れた留学生数の推移

表3 OECD主要国で受け入れた留学生数

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{array}{c|ccccccccc} &Australia&Canada& France& Germany& Japan& Korea& UK& US\\\hline POP[mil]& 21& 33& 62& 82& 127& 48& 61& 314\\ GDP[B$]& 994& 1336& 2656& 3338& 5068& 832& 2178& 14119\\ \end{array}](https://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6a316975c18c4180d856d377711505f0_l3.png)

表4 OECD主要国における2009年の人口(百万)とGDP(10億US$)

1. はじめに

大学の国際化の流れの中で、8大学工学系部局は次のような問題に直面している。

【問題1】世界的な人材獲得競争の下で、優秀な工学系留学生をどう確保するか。

【問題2】留学生ばかりでなく日本人学生も含めて、国際的に通用する工学系分野の学力をどう保証するか(特に大学院生の場合)。

まず、問題1に関しては、たとえば、授業を英語で行うことが求められているが、日本人学生の理解力は落ちないのか、また新興国からの留学生は日本での就業機会を求めることが多いので日本語での専門能力も大切ではないかという懸念がある。ときには、何のために留学生をこれまで以上に受け入れようとしているのか自問する教員も多い。つぎに、問題2に関する一般的な議論は緒についたばかりであるが[1]、8大学工学系部局の使命(博士課程修了生の輩出など)を考えると、次が問われていると言える。

【問題3】グローバル経済社会における問題の迅速な解決のためにイノベーションを生み出すことのできる博士課程学生の教育をどう行うか。

当分科会では2年間にわたって、6回の会議と1回のシンポジウムを開催し、上述の問題、特に問題1と問題3について検討してきた。これまでの議論を8大学工学系部局の国際戦略として取りまとめるにあたり(第6.4節)、問題の本質の理解の一助とするために、それぞれ次の2つの調査結果を述べる。

【調査1】Brain Mobility(第2節)

【調査2】Brain Circulation (第3節)

まず、調査1では、今後10年間の留学生の増加は尋常でないことを統計データで確認する。やはり、人口や経済力に応じた留学生の受け入れは避けられないのなら、どのようにして、優秀な学生を戦略的に確保するかが問題となる。これまでそれに成功し、今日のグロバール経済社会の形成に寄与しているのは米国である。その実態は次の文献([2]~[6])によく記されている。

AnnaLee Saxenian: The New Argonauts ? Regional Advantage in a Global Economy

本書のキーワードは頭脳循環(Brain Circulation)であり、その主役は米国に留学しPh.Dを取得した移民技術者である。頭脳循環は結果論、解釈論に過ぎないとも言えるが、オープン・イノベーションに関心をもつ革新技術に詳しい工学系部局においてこそ、真の評価ができるはずである。調査2では、上記に基づいて8大学工学系部局の国際戦略立案に参考となる知見をまとめている。

8大学は、お互いに競争関係にあることも事実なので、同じ国際戦略を描くことはまずあり得ない(連携する場合は別であるが)。すなわち、8大学工学系部局にはそれぞれの競争優位性があるので、戦術面では独自のものを展開することになる。したがって、当分科会で議論したのは、頭脳循環をベースにした8大学工学系部局の国際戦略の枠組みとそのための検討課題であって、たとえばどうやって英語で授業を行えば日本人学生の理解力は落ちないのかなどの戦術面には立ち入っていない。