定義

●![]() 次正方行列

次正方行列![]() の行列指数関数

の行列指数関数

![]()

●諸性質

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() と

と![]() は自明でしょう。

は自明でしょう。

![]() は一般項が次式となるためです。

は一般項が次式となるためです。

![]()

注意すべきは、![]() で、指数法則は可換な行列に対してのみ成立することです。これは

で、指数法則は可換な行列に対してのみ成立することです。これは

![]()

![]()

![]()

が

![]()

![]()

と等しくなるためには![]() と

と![]() が可換(

が可換(![]() )でなければならないからです。

)でなければならないからです。

![]() は

は![]() で

で![]() とおけば出ます。

とおけば出ます。

![]() は一般項が

は一般項が

![]()

となることから出ます。

![]() は

は![]() の両辺を積分して

の両辺を積分して

![]()

となることから出ます。

2次の行列指数関数

●![]() の場合、

の場合、![]() の実Jordan標準形

の実Jordan標準形![]() は次の3つに分類されます。

は次の3つに分類されます。

![]()

![]()

![]()

このときの行列指数関数は次式で与えられます。

![]()

![]()

![]()

![]() は、次式において、

は、次式において、![]() と

と![]() が可換であることから出ます。

が可換であることから出ます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ \left[\begin{array}{cc} \lambda_R & \lambda_I \\ -\lambda_I & \lambda_R \end{array}\right]= \underbrace{\lambda_RI_2}_{X}+ \underbrace{\lambda_I \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array}\right]}_{Y} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-90093f23486e9ebe543a4f748c41bfee_l3.png)

![]() は、次式において、

は、次式において、![]() と

と![]() が可換であることから出ます。

が可換であることから出ます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ \left[\begin{array}{cc} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{array}\right]= \underbrace{\lambda I_2}_{X}+ \underbrace{ \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array}\right]}_{Y} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b6261249b8a119844a069dd65ff1df8e_l3.png)

3次の行列指数関数

●![]() の場合、

の場合、![]() の実Jordan標準形

の実Jordan標準形![]() は次の4つに分類されます。

は次の4つに分類されます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{1^{\circ}\ \lambda(A)=\{\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\} \ \Rightarrow\ \Lambda_1=\left[\begin{array}{ccc} \lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{array}\right]}](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3bd2b1a89b6bfe05ac946135ab4a5d46_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{2^{\circ}\ \lambda(A)=\{\lambda_R\pm j\lambda_I,\lambda\} \ \Rightarrow\ \Lambda_2=\left[\begin{array}{ccc} \lambda_R & \lambda_I & 0 \\ -\lambda_I & \lambda_R & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{array}\right]}](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-8d85c1f19ccd0787c5b71e7d54877f24_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{3^{\circ}\ \lambda(A)=\{\lambda,\lambda,\lambda\} \ \Rightarrow\ \Lambda_3=\left[\begin{array}{ccc} \lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda \end{array}\right]}](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a9eba9ac8ad743586bd7194d7fa3fa9d_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{4^{\circ}\ \lambda(A)=\{\lambda,\lambda,\lambda'\} \ \Rightarrow\ \Lambda_4=\left[\begin{array}{ccc} \lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda' \end{array}\right]}](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a07d669a93607f058df5310169859209_l3.png)

このときの行列指数関数は次式で与えられます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{1^{\circ}\quad \exp(\Lambda_1 t)= \left[\begin{array}{ccc} e^{\lambda_1t} & 0 & 0\\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0\\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \end{array}\right] }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a63717de8968d9c6311bc7099c27239e_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{2^{\circ}\quad \exp(\Lambda_2 t)= \left[\begin{array}{ccc} e^{\lambda_R t}\cos(\lambda_It) & e^{\lambda_R t}\sin(\lambda_It) & 0\\ -e^{\lambda_R t}\sin(\lambda_It) & e^{\lambda_R t}\cos(\lambda_It) & 0\\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{array}\right] }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-13e0a88c983f834e8e6fbecebc725300_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{3^{\circ}\quad \exp(\Lambda_3 t)=e^{\lambda t} \left[\begin{array}{ccc} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \\ \end{array}\right] }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-017f57a48ebbb02c3f52a23e04f45293_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{4^{\circ}\quad \exp(\Lambda_4 t)= \left[\begin{array}{ccc} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & 0\\ 0 & e^{\lambda t} & 0\\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{array}\right] }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-657e4756bd61e0d0a2b833dfd26b89b3_l3.png)

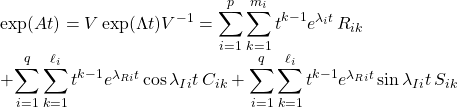

一般の行列指数関数

●一般の場合、![]() の実Jordan標準形

の実Jordan標準形![]() は

は

![]()

(![]() )

)

すなわち、次の2種類のジョルダン細胞のブロック対角行列となります(![]() ,

, ![]() ,

, ![]() は実数)。

は実数)。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{1^{\circ}\quad J(\lambda,m)= \left[\begin{array}{cccc} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{array}\right]\in{\bf R}^{m\times m} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-04756fbeb2c116fc5699aa675a993865_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{2^{\circ}\quad K(\lambda_{R},\lambda_{I},\ell)= \left[\begin{array}{c|c|cc|c} \begin{array}{cc} \lambda_R & \lambda_I \\ -\lambda_I & \lambda_R \end{array} & \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} & & \\ \hline & \begin{array}{cc} \lambda_R & \lambda_I \\ -\lambda_I & \lambda_R \end{array} & \ddots & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & \ddots & \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \\ \hline & & & & \begin{array}{cc} \lambda_R & \lambda_I \\ -\lambda_I & \lambda_R \end{array} \end{array}\right]\in{\bf R}^{2\ell\times 2\ell} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c2457aec06eab348db71633eafce1fb6_l3.png)

このときの行列指数関数は次式で与えられます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{1^{\circ}\quad \exp(J(\lambda,m)t)=e^{\lambda t} \left[\begin{array}{ccccc} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ & 1 & t & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & \frac{t^2}{2} \\ & & & \ddots & t \\ & & & & 1 \end{array}\right] }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-214e860d644b198e7698b96f6af38b67_l3.png)

![]()

![]() は、次式において、

は、次式において、![]() と

と![]() が可換であることから出ます。

が可換であることから出ます。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ J(\lambda,m)= \underbrace{\lambda I_m}_{X}+ \underbrace{ \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{array}\right]}_{Y} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-9840463b7dde1311b1a95f279ea67627_l3.png)

![]() は、まず次式のような

は、まず次式のような![]() と

と![]() の和となります。

の和となります。

![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle{ K(\lambda_{R},\lambda_{I},\ell)= \underbrace{\left[\begin{array}{cccc} \lambda_R & 1 & & \\ & \lambda_R & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_R \end{array}\right] \otimes I_2 }_{X}+ \underbrace{I_\ell\otimes \lambda_I \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array}\right] }_{Y} }](http://cacsd1.sakura.ne.jp/wp/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c2321bffd746beb1183eafb2647ad175_l3.png)

ここでクロネッカ積に関する恒等式

![]()

を用いると、![]() と

と![]() が可換、

が可換、![]() と

と![]() が可換であれば、

が可換であれば、![]() と

と![]() は可換となります(

は可換となります(![]() の場合、OKです)。また、次式が成り立つことが知られています。

の場合、OKです)。また、次式が成り立つことが知られています。

![]()

高次系の漸近安定性

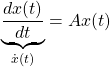

●行列指数関数を用いると、微分方程式

の解は次のように表されます。

![]()

ここで

と書けることに注意します(![]() は適当な

は適当な![]() 次実正方行列)。

次実正方行列)。

したがって、任意の![]() に対して、

に対して、![]() のとき

のとき![]() となるための条件は

となるための条件は

![]()

となります。これは![]() のすべての固有値の実部が負を意味します。

のすべての固有値の実部が負を意味します。

●![]() (

(![]() )の解のグラフを見ると、

)の解のグラフを見ると、![]() の場合は、漸近安定ではないが、発散はしないので、不安定とまではいえないのではないかと思うかもしれません。したがって零の固有値を不安定とみなすのか、安定とみなすか迷うところです。しかし、

の場合は、漸近安定ではないが、発散はしないので、不安定とまではいえないのではないかと思うかもしれません。したがって零の固有値を不安定とみなすのか、安定とみなすか迷うところです。しかし、![]() において、

において、![]() の場合、解は

の場合、解は![]() となって、

となって、![]() の第2要素が零でない場合は発散します。したがって、一般には零の固有値は不安定とみなします。

の第2要素が零でない場合は発散します。したがって、一般には零の固有値は不安定とみなします。

●![]() において、

において、![]() のすべての固有値の実部は負または零の場合を考えます。いま実部が零の固有値

のすべての固有値の実部は負または零の場合を考えます。いま実部が零の固有値![]() の代数的重複度を

の代数的重複度を![]() とし、次が成り立つとします。

とし、次が成り立つとします。

![]()

これが任意の![]() に対して、

に対して、![]() のとき

のとき![]() が発散しないための必要十分条件であることが知られています。

が発散しないための必要十分条件であることが知られています。